Интересные статьи.

Для вас родители!

Статьи от различных специалистов и педагогов.

ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ НЕ УМЕЮТ УЧИТЬСЯ, НЕ УМЕЮТ ЖДАТЬ И С ТРУДОМ ПЕРЕНОСЯТ СКУКУ...

...слышу одно и то же от каждого учителя, которого встречаю. Как профессиональный терапевт я вижу снижение социальной, эмоциональной и академической активности у современных детей и в то же время – резкое увеличение числа детей с пониженной обучаемостью и другими нарушениями.

Как мы знаем, наш мозг податлив. Благодаря окружающей среде мы можем сделать наш мозг «сильнее» или «слабее». Я искренне верю, что, несмотря на все наши лучшие побуждения, мы, к сожалению, развиваем мозг наших детей в неверном направлении.

И вот почему:

1. Дети получают все, что хотят и когда хотят

«Я голоден!» – «Через секунду я куплю что-нибудь перекусить». «Я хочу пить». – «Вот автомат с напитками». «Мне скучно!» – «Возьми мой телефон».

Способность отложить удовлетворение своих потребностей – это один из ключевых факторов будущего успеха. Мы хотим сделать наших детей счастливыми, но, к сожалению, мы делаем их счастливыми только в настоящий момент и несчастными – в долгосрочной перспективе.

Умение отложить удовлетворение своих потребностей означает способность функционировать в состоянии стресса.

Наши дети постепенно становятся менее подготовленными к борьбе даже с незначительными стрессовыми ситуациями, что в итоге становится огромным препятствием для их успеха в жизни.

Мы часто видим неспособность детей отложить удовлетворение своих желаний в классе, торговых центрах, ресторанах и магазинах игрушек, когда ребенок слышит «Нет», потому что родители научили его мозг немедленно получать все то, что он хочет.

2. Ограниченное социальное взаимодействие

У нас много дел, поэтому мы даем нашим детям гаджеты, чтобы они тоже были заняты. Раньше дети играли на улице, где в экстремальных условиях развивали свои социальные навыки. К сожалению, гаджеты заменили детям прогулки на открытом воздухе. К тому же технологии сделали родителей менее доступными для взаимодействия с детьми.

Телефон, который «сидит» с ребенком вместо нас, не научит его общаться. У большинства успешных людей развиты социальные навыки. Это приоритет!

Мозг подобен мышцам, которые обучаются и тренируются. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог ездить на велосипеде, вы учите его кататься. Если вы хотите, чтобы ребенок мог ждать, его надо научить терпению. Если вы хотите, чтобы ребенок мог общаться, необходимо социализировать его. То же самое относится ко всем другим навыкам. Нет никакой разницы!

3. Бесконечное веселье

Мы создали для наших детей искусственный мир. В нем нет скуки. Как только ребенок затихает, мы бежим развлекать его снова, потому что иначе нам кажется, что мы не выполняем свой родительский долг. Мы живем в двух разных мирах: они в своем «мире веселья», а мы в другом, «мире работы».

Почему дети не помогают нам на кухне или в прачечной? Почему они не убирают свои игрушки?

Это простая монотонная работа, которая тренирует мозг функционировать во время выполнения скучных обязанностей. Это та же самая «мышца», которая требуется для обучения в школе.

Когда дети приходят в школу и наступает время для письма, они отвечают: «Я не могу, это слишком сложно, слишком скучно». Почему? Потому что работоспособная «мышца» не тренируется бесконечным весельем. Она тренируется только во время работы.

4. Технологии

Гаджеты стали бесплатными няньками для наших детей, но за эту помощь нужно платить. Мы расплачиваемся нервной системой наших детей, их вниманием и способностью отложить удовлетворение своих желаний.

Повседневная жизнь по сравнению с виртуальной реальностью скучна.

Когда дети приходят в класс, они сталкиваются с голосами людей и адекватной визуальной стимуляцией в противовес графическим взрывам и спецэффектам, которые они привыкли видеть на экранах.

После часов виртуальной реальности детям все сложнее обрабатывать информацию в классе, потому что они привыкли к высокому уровню стимуляции, который предоставляют видеоигры. Дети не способны обработать информацию с более низким уровнем стимуляции, и это негативно влияет на их способность решать академические задачи.

Технологии также эмоционально отдаляют нас от наших детей и наших семей. Эмоциональная доступность родителей – это основное питательное вещество для детского мозга. К сожалению, мы постепенно лишаем наших детей этого.

5. Дети правят миром

«Мой сын не любит овощи». «Ей не нравится рано ложиться спать». «Он не любит завтракать». «Она не любит игрушки, но хорошо разбирается в планшете». «Он не хочет одеваться сам». «Она ленится есть сама».

Это то, что я постоянно слышу от родителей. С каких пор дети диктуют нам, как их воспитывать? Если предоставить это им, все, что они будут делать – есть макароны с сыром и пирожные, смотреть телевизор, играть на планшете и никогда не будут ложиться спать.

Как мы помогаем нашим детям, если даем им то, что они хотят, а не то, что хорошо для них? Без правильного питания и полноценного ночного сна наши дети приходят в школу раздраженными, тревожными и невнимательными. Кроме того, мы отправляем им неправильное послание. Они учатся, что могут делать все, что хотят, и не делать того, что не хотят. У них нет понятия – «надо делать».

К сожалению, чтобы достичь наших целей в жизни, нам часто надо делать то, что необходимо, а не то, что хочется. Если ребенок хочет стать студентом, ему необходимо учиться. Если он хочет быть футболистом, необходимо тренироваться каждый день.

Наши дети знают, чего хотят, но им тяжело делать то, что необходимо для достижения этой цели. Это приводит к недостижимым целям и оставляет детей разочарованными.

ТРЕНИРУЙТЕ ИХ МОЗГ!

Вы можете тренировать мозг ребенка и изменить его жизнь так, что он будет успешен в социальной, эмоциональной и академической сфере. Вот как:

1. Не бойтесь устанавливать рамки

Дети нуждаются в них, чтобы вырасти счастливыми и здоровыми.

– Составьте расписание приема пищи, времени сна и времени для гаджетов.

– Думайте о том, что хорошо для детей, а не о том, чего они хотят или не хотят. Позже они скажут вам спасибо за это.

– Воспитание – тяжелая работа. Вы должны быть креативным, чтобы заставить их делать то, что хорошо для них, хотя большую часть времени это будет полная противоположность тому, чего им хочется.

– Детям нужны завтрак и питательная пища. Им необходимо гулять на улице и ложиться спать вовремя, чтобы на следующий день прийти в школу готовыми учиться.

– Превратите то, что им не нравится делать, в веселье, в эмоционально-стимулирующую игру.

2. Ограничьте доступ к гаджетам и восстановите эмоциональную близость с детьми

– Подарите им цветы, улыбнитесь, защекочите их, положите записку в рюкзак или под подушку, удивите, вытащив на обед из школы, танцуйте вместе, ползайте вместе, бейтесь на подушках.

– Устраивайте семейные ужины, играйте в настольные игры, отправляйтесь на прогулку вместе на велосипедах и гуляйте с фонариком вечером.

3. Научите их ждать!

– Скучать – нормально, это первый шаг к творчеству.

– Постепенно увеличивайте время ожидания между «я хочу» и «я получаю».

– Старайтесь не использовать гаджеты в машине и ресторанах и научите детей ждать, беседуя или играя.

– Ограничьте постоянные перекусы.

4. Научите своего ребенка выполнять монотонную работу с раннего возраста, поскольку это основа для будущей работоспособности

– Складывать одежду, убирать игрушки, вешать одежду, распаковывать продукты, заправлять кровать.

– Будьте креативными. Сделайте эти обязанности веселыми, чтобы мозг ассоциировал их с чем-то позитивным.

5. Научите их социальным навыкам

Научите делиться, уметь проигрывать и выигрывать, хвалить других, говорить «спасибо» и «пожалуйста».

Исходя из моего опыта работы терапевтом, могу сказать, что дети меняются в тот момент, когда родители меняют свои подходы к воспитанию. Помогите своим детям добиться успеха в жизни путем обучения и тренировки их мозга, пока не стало поздно.

Виктория Прудэй(с)

Почему дети нас не слышат?

«Сто раз надо повторять», «как об стенку горох», «пока не прикрикнешь – не сделает» – эти фразы уверенно занимают первые строчки в хит-параде родительских жалоб детскому психологу. Почему? «Самая главная ошибка родителей заключается в том, что они пытаются давать указания крохам, как маленьким взрослым. Но в «маленькой стране» действуют свои законы восприятия, которые необходимо учитывать, если мы хотим быть услышанными».

ОШИБКА ПЕРВАЯ. «Отсутствие зрительного контакта»

Мозг ребенка способен сконцентрироваться только на одной задаче (например, на строительстве тоннеля из стульев). Бессмысленно раздражаться, что увлеченный игрой малыш вас «не слышит» – он пока просто не способен на это. Тем более что мамины слова доносятся откуда-то сверху, в то время как «настоящая» жизнь проходит здесь, под стульями!

Работа над ошибками: Прежде чем давать указания, необходимо переключить внимание карапуза на себя. Присядьте на корточки, посмотрите ребенку в глаза (можно прикоснуться или взять за руку). Обратитесь к нему по имени. Малыша старше 3,5 полезно попросить повторить, что он услышал. Задания, которые выдаешь сам себе, выполнять гораздо приятней.

ОШИБКА ВТОРАЯ. «Просьба, состоящая из нескольких»

«Сними валенки, вымой руки и за стол», - на наш взгляд, просьба проста, как дважды два. А вот для ребенка младше 3,5–4 лет это довольно сложный алгоритм.

РНО: Разбивайте сложную задачу на простые. Выдавайте ребенку только одно короткое задание, например: «Сними валенки». К следующему переходите, когда указание №1 будет выполнено.

ОШИБКА ТРЕТЬЯ. «Косвенные» указания»

Например: «Ты еще долго будешь сидеть в грязи?», «Тебе что, нравится ходить с липкими руками?». «Малыши понимают все буквально, – говорит психолог. – Догадаться, что в мамином вопросе заключено руководство к действию, им пока трудновато».

РНО: Стоит помнить, что ребенок еще только осваивает родной язык. Поэтому все просьбы должны звучать так, чтобы их можно было понять однозначно.

ОШИБКА ЧЕТВЕРТАЯ. «Многословность»

«Саша, сколько раз тебе можно говорить, не прыгай с кресла на диван! Ты уже забыл, как расквасил нос, хочешь свалиться еще раз?.. и т. д.». Понятно, что родитель, делая очередное замечание, может разразиться длинной тирадой. Но ребенок, слушая ее, только запутается.

РНО: Говорите кратко. Можно превратить опасную ситуацию в шутку, например, сняв шалуна с кресла и поиграв в самолетик. Или предложить ребенку более безопасную альтернативу прыжкам с кресла, чтобы дать выход его энергии(например, предложить попрыгать по импровизированным кочкам из листов бумаги.)

ОШИБКА ПЯТАЯ. «Крик»

Ребенок попросит прощения, скажет, что все услышал и понял. На самом деле он не услышал – не до того было. Главной целью было – предотвратить наказание. Кроме того, крик вызывает тревогу, страх. А страх снижает способность мыслить.

РНО: Лучший способ удержать эмоции под контролем – быть последовательными. Если ребенок поймет, что нет способа выпросить часовое сидение перед телевизором, он перестанет игнорировать просьбу выключить мультики.

ОШИБКА ШЕСТАЯ. «Ожидание немедленного изменения поведения»

Американский педагог Мэри Бадд Роу в ходе экспериментов обнаружила, что дети воспринимают сказанное не так быстро, как взрослые, а с задержкой в несколько секунд. В том числе и потому, что произвольное внимание (то есть умение усилием воли отвлекаться от интересного в пользу необходимого) полностью формируется у малыша только к 6–7 годам. Это значит, что быстро переключаться с того, что интересно ему (например, возить по полу табуретки) на то, что «интересно» вам (одеться и отправиться в поликлинику) ребенок младше шести попросту не может.

РНО: Давайте малышу «временной» запас. Например, вам пора домой, а чадо никак не может оторваться от игры. Договоритесь с ним, сколько раз он сможет съехать с горки перед уходом домой, тогда ваша просьба наверняка будет услышана. Вариант: если карапуз «не слышит», что пора пойти обедать, предложить ему, например, добежать до кухни наперегонки.

ОШИБКА СЕДЬМАЯ. «Метод «заезженной пластинки»

Плох для ребенка, потому что он не привыкает к самостоятельности. «Мама в этот раз не напомнила, что надо вымыть руки после туалета, значит, их мыть не обязательно». Плох для мамы, потому что даже самый терпеливый человек, вынужденный постоянно быть «пластинкой», истощается и может однажды из-за пустяка сорваться на малыша – накричать или отшлепать.

РНО: Очень эффективно работают картинки-напоминалки, так как у детей хорошо развита зрительная память. Например, можно повесить в ванной алгоритм мытья рук в картинках: закатать рукава, намочить руки, взять мыло, смыть пену, вытереть руки, расправить рукава.

ОШИБКА ВОСЬМАЯ « Просьба-отрицание»

«Не лезь в лужу!», «Не хлопай дверью!» Детское восприятие «пропускает» частицу «не», и малыш то и дело воспринимает родительский запрет как заманчивое предложение.

РНО: Предложите интересную альтернативу. Например: «Давай попробуем обойти лужу по этому узкому бордюрчику» или «Сможешь закрыть дверь, чтобы никто не услышал?»

ОШИБКА ДЕВЯТАЯ. «Постоянное одергивание»

– “Не наступи в грязь”, “Осторожно, порог”, “Стой, там собака” – и так целый день». В какой-то момент уставший от давления ребенок начинает воспринимать мамину речь просто как «фон».

РНО: Попробуйте посчитать, сколько раз за час (например, за прогулку), вы делаете ребенку замечания. Какие из этих замечаний вполне можно было бы и не делать? Не одергивайте его по любому поводу, а старайтесь быть рядом, когда малыш активен. Залезайте вместе с ним на горку, сходите за компанию посмотреть, что там лежит в кустах, вместе посмотрите на собаку. Кроха обязательно «скопирует» ваше безопасное поведение.

ОШИБКА ДЕСЯТАЯ. «Неумение слышать ребенка»

Например, малыш хочет рассказать маме что-то, с его точки зрения, очень важное про найденный в песочнице камушек. Но мама увлечена разговором с подругой: “Подожди!” Или по дороге в магазин карапуз что-то увлеченно рассказывает, мама рассеянно кивает головой, погруженная в свои мысли».

РНО: Ребенок учится у нас всему, в том числе и искусству коммуникации. Попробуйте на час-два полностью погрузиться в игру, сосредоточившись только на общении с малышом. Он наверняка «насытится» вниманием и захочет поиграть самостоятельно, оставив вам время и на разговор с подругой, и на размышления. А вот ребенок, с которым проводят целый день «рядом, но не вместе», привыкает «выпрашивать» внимание с помощью шалостей.

КОГДА РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ПРИВОДИТ К ОТСТАВАНИЮ

О вреде раннего развития детей, всех этих бесконечных кружков по лепке, повышению интеллекта и освоению языков с шести месяцев наконец-то стали громко говорить. Однако чаще всего специалисты ведут разговор в мягких тональностях: ребёнок не доиграет с родителями и утратит с ними связь, он будет уставать, потеряет мотивацию и навыки самостоятельности. Меж тем проблема перезанятости детей разнообразными курсами куда серьёзнее. И чрезмерное увлечение ими может быть не только вредно, но и опасно. Разницу чувствуете? Есть на ночь пирожные вредно, а есть незнакомые грибы — опасно. Так и с ранним развитием.

На мой взгляд, первая и главная опасность занятий для малышей заключается в их прекрасном маскировочном эффекте. Приведу пример из жизни. Я знаю семью, у которой ребёнок в полтора года выучил названия многих экзотических животных: он знает жирафа, бегемота, кашалота, знает марки машин и даже делает попытки разобраться в видах динозавров. Всему этому его учат с шести месяцев по специальной программе. Свободное время родители занимаются с ним по карточкам, водят на кружки. Однако выяснилось, что у ребёнка тяжёлые нарушения в работе мозга. Дело в том, что он узнавал животных только на конкретных карточках. Когда же ему подарили несколько книг с авторскими иллюстрациями, он не смог узнать на них даже кошку. Ребёнок думал, что «жираф», «бегемот» и «кашалот» это названия карточек. На поверку оказалось, что у ребёнка трудности с абстрактным мышлением и воображением.

Этот пример иллюстрирует довольно частую проблему: родители считают, что залог успешного развития лежит в постоянной занятости. С ребёнком всё время занимаются, ребёнок демонстрирует чудесную память. На этом основании родители делают вывод, что воспитывают гения. На самом же деле их ребёнок отстаёт в развитии.

Вы замечали, что эрудитов на порядок больше, чем интеллектуалов? И что хорошая память при скромном уме встречается гораздо чаще, чем она же при уме блестящем? Всё потому, что запомнить гораздо легче, чем подумать. Выучить 100 существительных легче, чем научиться использовать один глагол.

А освоить глаголы действия «идти», «стоять», «сидеть» легче, чем такие выражающие личные потребности слова, как «пить», «есть», «писать». Ещё сложнее запомнить «нет». И уже совсем сложно — «да». Благодаря кружкам развития у нас появляются двухлетние дети, знающие наизусть весь атлас животного мира, но не способные попросить пить или сказать «нет».

Более того, я встречала детей, которые в два года не умели нюхать, дуть на горячее. Видимо, им не давали ароматную краюшку хлеба или красивый цветок, приговаривая «понюхай, как вкусно пахнет». Не учила мама, что нужно подуть, если не хочешь обжечься кашей. Встречала детей, которые не знают слов «больно», «болит», даже в форме «бобо». И ладно бы речь шла только о запущенных случаях, где семьи детьми не занимаются. Нет, такие дети есть и среди тех, кого постоянно водят развиваться. Среди трехлеток имеются такие, кто знает несколько десятков и даже сотен иностранных слов, но не умеет одеваться, застёгивать липучки, вешать одежду на крючок и самостоятельно чистить зубы.

Играть действительно нужно

Люди не верят, когда им говорят, что ребёнок учится через игру. И учится от близких. Не верят, что для ребёнка в полтора года важнее «Школы семи гномов» является возможность потрогать кошку, собирать два часа пылинки с пола, измазаться в грязи и слепить свой первый снежок. Не верят, потому что им просто и доступно никто не объясняет, а доверять априорным утверждениям наш человек не привык. В 2013 году ООН была вынуждена закрепить право на игру в Декларации прав ребёнка. Основная задача поправки — борьба с коммерциализацией детства, сверхзанятостью ребёнка и некомпетентностью родителей.

Почему игра важна в жизни ребёнка

Возможно, родителям, которые не оставляют ребёнку свободного от занятий времени, стоит почитать немного о работе зоологов, этологов. Тех, кто изучают фундаментальные поведенческие законы всех живых существ. Тогда они узнают, что не удастся выпустить на волю хищников, которые с младенчества росли одни и не имели партнёров для игры. Известный зоолог Ясон Бадридзе в ходе работы по воспитанию в неволе готовых к самостоятельной лесной жизни волков выяснил, что волки не смогут охотиться, если они не играют друг с другом в детстве. Более того, для игры им нужен максимально сложный ландшафт. Волчата, которые воспитывались у Бадридзе в пустом вольере, не могли научиться охоте. Они элементарно не умели предугадывать, по какой траектории побежит олень, на какой скорости нужно его перехватывать. Они не могли организовать коллективную охоту, потому что ни один не научился рассчитывать свои силы. Зато волчата, которые играли друг с другом в догонялки посреди развалов камней, коряг, имитации леса, выросли в полноценных волков и сумели освоить охоту. Чем интеллектуальней животное, тем важнее для него игра в детстве.

У нас, к сожалению, принято льстить себе утверждением, будто мы далеко ушли от животных. Да, в общем-то, нет. Не так далеко, как хотелось бы. И нам в детстве страшно нужна игра. Нужна возможность не просто играть, но и наигрываться вдоволь. До усталости, до удовлетворения. Особенно это важно для детей с творческим потенциалом.

И вместо художника получается солдат…

Второй опасный эффект кружков раннего развития в их режиме. Крайне удручают всевозможные «творческие» занятия, кружки лепки для годовалых, уроки рисования пальцами для полуторалетних. В таком возрасте эта деятельность должна быть свободной. Недавно в одном популярном интернет-сообществе, посвящённом раннему развитию, родители обсуждали проблему: как заставить ребёнка заканчивать занятия лепкой или рисованием по часам, как сделать так, чтобы он потом не бегал по дому с массой для лепки и не мазал краску на обои. Детям год-полтора, а из них уже делают солдат с режимом. Но дело в том, что творчества по часам не бывает. Это понимала даже советская власть. Она не могла загнать писателей, поэтов, музыкантов, художников, скульпторов и других на работу от звонка до звонка. Но и оставить их публично неработающими тоже не решалась — это стало бы ударом для всей советской трудовой идеологии. Поэтому в стране придумали разнообразные творческие союзы. Они были созданы не только для контроля интеллигенции, но и с целью маскировки их незанятости. Даже Сталин понимал, что художник не будет работать по часам. А наши молодые мамы не понимают.

Сегодня творческие профессии приобрели огромный престиж, потому что впервые, пожалуй, в истории человечества свободный труд, возможность не иметь начальства, право самому распоряжаться собственным временем были открыто объявлены ценностью. Людям свободных профессий общество всегда завидовало, но только сейчас стало делать это открыто. Российские родители делятся на три равные группы: одни хотят сделать из детей чиновников, другие — успешных учёных, а третьи — творческую элиту.

Знайте же, мамы и папы: большого учёного не вырастет без просиживания за книгами до глубокой ночи. Писателя не получится из того, кто в детстве не сидел за своими стихами и первыми рассказами до утра. И не станет художником ребёнок, которому выдают краски строго по часам

Хотите развить в ребёнке творческие способности? Не ограничивайте его в порыве рисования. И в любом другом порыве. Вопреки обывательскому мнению, художниками становятся не те, с кем с пелёнок регулярно занимаются, но те, кто имел возможность по полдня складывать в коробочку собранные с пола пылинки, кто месил руками грязь или упоенно ловил в траве кузнечиков. Потому что у этих детей развита моторика, работает воображение и им знакомо чувство увлечённого нетерпения.

Детям, которые вместо свободной прогулки рисуют по команде в компании случайных людей кляксы, не знакомо ничего из этого.

Третья опасность, с которой сталкивается отведённый в школу раннего развития ребёнок, заключается в низкой компетенции преподавателей. Как правило, работают в лучшем случае молодые выпускники педагогических или психологических вузов. Много преподавателей со средним профессиональным образованием. Или вовсе без профильного образования. Правда такова: если у вас высшее образование, если ваша карьера позволяет вам тратить тысячи, а то и десятки тысяч рублей в месяц на занятия с ребёнком и развивающие игрушки, вероятно, вы более развиты, чем подрабатывающая в студии для малышей студентка педколледжа. И, стало быть, общение с вами принесет ребёнку больше пользы.

Я наблюдала за занятиями в нескольких кружках. И просмотрела много любительского видео из таких студий по всей России: увы, но часто преподаватели говорят с чудовищными ошибками, просторечиями, придерживаются устаревших методик. Более того, в кружках и игровых комнатах чаще встречаются дешёвые однообразные игрушки и дешёвый раздаточный материал: пластик, яркие краски. Встречаются игрушки, которые Международной ассоциацией игры названы угнетающими: всевозможные говорящие звери, поющие микрофоны, малиновые жирафы и розовые львы. С такими преподавателями и с такими игрушками ребёнок только деградирует.

Фрустрирующее обучение

Хуже занятий на пластиковых калабашках с неопытной студенткой для ребёнка может быть разве что развивающее телевидение.

Надо сказать, что западный мир уже пережил бум популярности развивающих видео для самых маленьких. Так, Американская академия педиатрии с 1999 года рекомендует детям до двух лет не показывать никаких фильмов. Войну развивающему видео давно объявили Канада, Великобритания, где объем рынка этих товаров к концу 2000-х годов оценивался в миллиарды долларов. Ролики для детей 0+ строятся по клиповому типу: яркие картинки быстро сменяют друг друга, периодически идут громкие звуки.

Это заставляет младенца завороженно следить за происходящим на экране. Любопытный анализ такого фильма публикует Центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ М. В. Соколова. Взята одна серия фильмов для детей «Я все могу», основанной якобы на методике «Вообрази-Сообрази-Преобрази». Оказалось, что в 20-минутном фильме вмещаются 160-170 эпизодов на 70 сюжетов по каждой выбранной тематике. При этом в новостной программе, например, за 30 минут предлагают 70-90 сюжетов и пять-семь тем.

Как заложить основы успешного будущего и при этом не навредить ребёнку?

Британская ассоциация педиатров назвала видео для младенцев опасным: оно фрустрирует ребёнка, негативно влияет на развитие мозга, портит зрение, а, главное, лишает ребёнка полезного общения со взрослыми. Развивающие видеофильмы для детей угнетают его психику, фантазию и способность концентрировать внимание. Если вы сажаете ребёнка перед телевизором, польза от этого только одна — вы получаете свое собственное свободное время. Ребёнок же недополучает игры, общения с родителями и с самим собой.

Право на одиночество

Да-да, ребёнок первых лет жизни должен иметь возможность вдоволь играть и вдоволь общаться с самим собой. Одиночество для ребёнка чрезвычайно важно. Потому что именно в одиночестве у него начинает работать фантазия, воображение. Ребёнок, который все время занят, все время на виду у родителей, сверстников, педагогов, не имеет возможности подумать. Детей, которые не бывают заняты сами с собой, сразу видно. Не поверите, но они хуже говорят, медленнее соображают, меньше выдумывают.

Один из главных врагов ребёнка — миф о необходимости социализации

О том, что он должен как можно раньше начинать общаться с чужими людьми. В итоге родители считают, что их ребёнку будет мало общения с тридцатью случайно подобранными людьми восемь часов в день, пять дней в неделю. Они начинают с полугода водить ребёнка на курсы якобы для установки навыков общения. Если ребёнку повезло и он не идет хотя бы в ясли, то с полутора лет его вместо яслей обязательно поведут на кружки. Чтобы учился и социализировался.

Скажите честно, у кого из вас есть потребность по восемь часов в день находиться в коллективе из 30 человек? С друзьями каждый день по столько часов у всех есть желание общаться? То-то же!

Чем меньше ребёнок, тем меньше у него потребностей в общении и тем важнее для него возможность быть одному и в привычной обстановке.

Те, кто лишает своего ребёнка права увлечься игрой в одиночестве, рискуют вырастить ребёнка не просто посредственного, но и отстающего в развитии. Что у такого ребёнка не будет воли, самостоятельности и интереса к жизни, это ещё полпроблемы. Куда страшнее, что перегруженность общением, режим и строгие занятия могут сказаться на способности ребёнка думать, размышлять, воображать. Он будет знать по картинкам все флаги мира и всех животных саванны, но не сообразит, что делать, когда потеряется в магазине.

Если вы хотите вырастить ребёнка умного и творческого, дайте ему время для свободы. Для лени. Для ничегонеделания. Хотя бы лет до десяти. Если вам нужен исполнительный солдат с набитой информацией, словно опилками, головой, самое время записаться в кружки развития.

Анастасия Миронова(с)

"ТЫ ЧО ТАКАЯ ТУПАЯ!" - 10 ВЕЩЕЙ О ТРАВЛЕ, КОТОРЫМ НАДО НАУЧИТЬ РЕБЁНКА УЖЕ СЕГОДНЯ.

Страшное слово «буллинг» прочно вошло в нашу родительскую жизнь. И вроде бы ничего нового: истории, когда подростки травили своих сверстников были всегда. Но с появлением публичности (интернет заполнен видео с издевательствами и драками, СМИ выставляют такие новости на первые полосы, ток-шоу тоже мимо не проходят) истории эти приобрели, во-первых, особый цинизм, а во-вторых, вселили в нас, родителей, почти животный страх. Вполне объяснимый. И в глубине души каждый из нас надеется, что его ребенка не коснется.

Я тоже надеялась.

Коснулось.

Ради чистоты дефиниций уточню, что в нашем случае имел место конфликт, а не буллинг. Разница в том, что при конфликте сторона, на которую нападают, дает отпор. Но самом деле разница невелика и риски симметричны.

В пятницу вечером моя тринадцатилетняя дочь, как обычно, играла в футбол. Она любит это дело, играет хорошо, как следствие – вокруг всегда полно мальчишек. А это вызывает раздражение некоторых сверстниц.

На этот раз она тренировала свою команду – пацанов помладше, соседей. Три девушки, на год старше моей, раньше с дочерью не знакомые, дождались окончания тренировки, подошли к Аньке и начали разговор. Ну как разговор: «Ты чо такая тупая?!». Моя детка – девочка достаточно решительная, за себя постоять умеет. Ответила «Сама такая».

Девушкам это не понравилось, и одна из них дала Аньке пощечину. И в ответ тут же получила в глаз. (Хорошо получила, я этот глаз потом видела. Да, моя себя в обиду не дает. Первая никогда не начинает, но и не пропустит). Такая реакция, видимо, никак не ожидалась троицей, поэтому, поперепиравшись еще немного на уровне «сама дура», разошлись. Нападать на дочку было бессмысленно, потому что за ней стояла футбольная команда.

В субботу гоп-компания во главе с девочкой Любой опять вышла на контакт с моим ребенком. На этот раз были озвучены требования, на выбор Анне предложили: 1. Она отдает деньги, так сказать – моральный ущерб 2. Встает на колени и просит прощения 3. Выходит на смертный бой, то есть на драку. Все три варианта были решительно отвергнуты.

В воскресенье неудовлетворенные девочки опять попытались выяснить отношения. Но рядом – все та же команда. Не получилось. К тому же я пораньше позвала Анну домой, потому что сама чувствовала себя не очень хорошо.

А вечером мне позвонила сестра из Москвы и сказала, что у моей Аньки проблемы. Доча обратилась за советом к старшей сестренке, моей племяннице. Сашка в свои 16 лет правильно оценила ситуацию, немедленно рассказала все своей матери – моей сестре, и та сразу позвонила мне.

Я застала Анну за перепиской Вконтакте. Все три девицы одновременно стали ей писать. С двумя она не успела вступить в дискуссию, потому что отвечала девочке Любе. Девочка Люба слала голосовые сообщения, от которых у меня зашевелились волосы.

Надо отдать моей должное – и тут ни одного нецензурного слова. Когда стало зашкаливать, написала, что сейчас даст все это мне и я, мама, пойду с этим в полицию.

Когда мамы отошли от первого шока, начали выяснять, кто первый начал

В 8 утра в понедельник я позвонила директору школы (девушки учатся во втором корпусе нашей же). В 12-00 директор, социальный педагог, завуч, родители всех трех героинь и я были в сборе. Если бы этого не произошло, в 13-00 я была бы в полиции.

Я изложила суть и включила звук. Когда мамы отошли от первого шока, начали говорить о том, что хорошо бы понять, кто первый начал. Меня, понятное дело, больше волновало, как это закончится, но хотите – давайте выяснять.

Пригласили девушек во главе с Любой. Позвали мою. Моя шла из другого корпуса, поэтому подзадержалась. За это время я объяснила девушке Любе, что может сделать в такой ситуации мама. И на сколько статей УК, тех, по которым ответственность с 14 лет, она наговорила. Сказала ей большое человеческое спасибо за то, что она говорила, а не писала – в таком случае нет возможности сказать, что страницу, например, взломали.

Кстати, последнее Любино сообщение с угрозами пришло за час до нашей встречи, она его наговаривала, узнав, что родителей вызывают в школу. Мы его тоже с интересом послушали.

Специальная тема – родители девушек и их реакция на произошедшее.

Поначалу они впали в ступор, поскольку не впасть в него после прослушивания сообщений было трудно. Потом начали разговор на тему «Кто первый начал», «А вдруг ваша спровоцировала», «Ваша, видимо, тоже не ангел», «Сейчас все подростки так разговаривают». Пока собирали детей, я еще раз обратила внимание на то, как отвечала моя дочь, тут крыть было нечем.

Правда, они предположили, что моя почистила свои сообщения (ну а как иначе? Все же сейчас такие!). Когда пришла девочка Люба, соц. педагог спросила, может ли она сверить переписку из Аниного телефона с ее сообщениями. Девочка согласилась. Для родителей на самом деле было открытием, что не все так разговаривают.

У мамы спросили, как она отреагировала на подбитый глаз. Мама сказала, что дочь объяснила это падением. Хотела бы я видеть такое прицельное падение…

Дальше были вопросы, от которых мамы сникали все больше и больше: в какие кружки ходят девочки? Где именно находится футбольное поле, где они гуляют? (Мамы не в курсе, естественно). Какую книгу сейчас читает ребенок? Когда в последний раз семья провела выходные вместе и как? Какая фотография на аватарке ребенка вконтакте? Попросила мам обратиться друг к другу по имени (девочки дружат с 1 класса). То есть на этом месте я просто снимала шляпу перед директором. За минуту она доказала всем, что в семьях детьми не занимаются вообще.

Одна мама сказала: «В детях надо видеть хорошее!» Я ответила, что с радостью посмотрю и готова услышать все хорошее, что она расскажет сейчас о дочери. Она замолчала.

Мне стало жаль девочку. Мне вообще было их жаль. Потому что что бы мы ни говорили о жестоком и агрессивном мире, как бы мы ни пытались объяснить себе, что причина детской агрессии в том, что не «мы такие – жизнь такая», надо признать: мы такие. Основные модели поведения дети видят и усваивают в семье. Эти девочки почему-то решили, что унижение, вымогательство, физическое насилие – норма, способ решения конфликта. Я догадываюсь, почему.

Итог:

1. Девушки встали на внутришкольный учет. Это означает, что теперь ежемесячно на Совете профилактики родители должны будут отчитаться, чем заняты дети, в какие кружки ходят, какие книжки читают и так далее.

2. Школа сообщает о случившимся в отдел опеки и в полицию. Семьи ждут серьезные проверки. Возможно – штрафы. Девушка Люба предупреждена мною, что, в случае рецидива, я иду с заявлением в полицию.

*** Как научить ребенка противостоять травле ***

А теперь мои мысли по этому поводу, по истечении времени.

1. Искренне советую проговорить возможность таких ситуаций с детьми. Объяснить опасность. Внушить, что первое их действие в случае угроз – сообщить об этом родителям.

Это самое важное! Я поняла, почему Анька не стала просить помощи у меня. Четыре дня до этого я ныла по поводу своего плохого самочувствия. А зачем грузить маму, которой и так плохо?! Объясните детям, что болезни и неприятности родителей – не повод для того, чтобы не делиться своими неприятностями! Что в ситуации опасности только взрослый может принять правильное, взвешенное решение.

Есть еще причины, по которым дети не решаются обратиться за помощью к родителям. Если вы отказываете ребенку в элементарной помощи там, где он не справляется, по причине «ты уже большой, справляйся сам», он навряд ли сможет оценить ситуацию с точки зрения опасности и необходимости взрослой помощи. Он запомнит: надо справляться самому.

Я сейчас про пресловутые шнурки, которые мы отказываемся завязывать. Про истории с отобранными игрушками: – «Иди и забери, ты уже большой». Про конфликты с учителями: «Это твоя проблема, сам заварил, сам и расхлебывай». И так далее. Ребенок как «Отче наш» должен знать: не справляешься, трудно – иди к родителям! Это не значит, что в любой, даже житейской ситуации, мама и папа обязаны тут же подскочить и сделать что-то за ребенка. Помощь бывает разная. Совет, четкая инструкция, тренировка – но она, помощь, должна быть! Иначе мы рискуем. Сильно рискуем.

2. Дети в борьбе за справедливость (как им кажется) не видят разницы между выяснениями отношений по закону и «по понятиям» и чаще выбирают второе. И тут велик риск плавного и ненавязчивого перехода жертвы в агрессора.

Неделю назад в одной из соцсетей появился рассказ мамы 11-летнего мальчишки, который пытался восстановить справедливость своими силами. Его товарищ во время прогулки вырвал из рук парня только что купленную бутылку Кока-колы и вылил ее на пол. Пострадавшая сторона, вполне себе объяснимо, стала требовать возврата денег в сумме 97 рублей. Повторю, цена вопроса – 97 рублей.

В течение 3-х дней мальчишка напоминал товарищу, что хорошо бы все-таки отдать деньги за то, что товарищ испортил. А на четвертый день мама товарища написала в полицию заявление, в котором обвиняла мальчишку в вымогательстве. Да, 97 рублей. Да, драк и угроз не было, все на уровне разговоров «Верни мне деньги за испорченную Кока-колу». Да, 11 лет. И да, по факту – вымогательство. И не исключено, что парень окажется на учете в ПДН. Потому что решил, что справится сам…

3. Дети могут бояться того, что их будут считать слабаками. Важно объяснить, что самое дорогое, что у них есть – это жизнь и здоровье. Изменить общественное мнение можно. Найти другую компанию, где к тебе будут относиться хорошо – можно. А здоровье (психическое в том числе) восстановить можно далеко не всегда. Важно объяснить, что обращение за помощью к тем, кто сильнее, умнее и опытнее – это признак не слабости, а, напротив, зрелости.

4. Дети могут бояться, что «будет хуже» – именно этим грозят агрессоры, предупреждая жертву о том, что жаловаться нельзя. Важно объяснить, что хуже будет, если он остается один на один с теми, кто сильнее. Что побеждает закон. Что всегда есть тот, кто сильнее обидчиков, и на каждого агрессора есть управа. Что начав однажды и почувствовав безнаказанность, агрессоры не остановятся. Что мама и папа – это люди, которые знают выход из любой ситуации и обязательно сделают так, чтобы было лучше, потому что они сильнее обидчиков.

5. Необходимо очертить круг людей, к которым можно обратиться за помощью, если по каким-то причинам не получается это сделать с родителями. Старшие братья и сестры, старшие дети подруг, которых ваши дети знают с детства, тренер в спортивной секции и так далее. Любой ВЗРОСЛЫЙ человек, которому ребенок может доверять.

6. Убедить ребенка в том, что в любом случае действовать надо по закону, а не по понятиям. Тот, кто действует по закону, всегда в выигрыше.

7. Объяснить детям, что ответственность за подобные поступки неминуемо наступит. Если нет 14, ее будут нести родители. Внушить, что подобные действия – наказуемы!

8. Объяснить детям, что все, что попадает в сеть, может быть использовано против них. В нашем случае Ане предъявить было нечего именно потому, что она ни разу не позволила себе отвечать тем же. По поводу подбитого глаза я сразу предложила продолжить разговор в полиции, если у противоположной стороны есть претензии. Понятно. что претензий не было.

И еще, важно! Серьезным аргументом нашей стороны был скрин со страницы ВК Любы с текстом: «Дорогие Леночка и Кариночка! Сегодня я даказала что всегда за вас даже если кипишь поднимаете вы!» (орфография сохранена). Сразу стало понятно, кто «первым начал».

9. Если возникает ситуация угрозы, немедленно предпринимать действия по ее устранению! В ту же минуту! Нельзя ждать, что само рассосется. Нельзя думать, что «онижедети, сами разберутся». Нельзя разговаривать с другими детьми в отсутствие законных представителей. У вас нет задачи воспитать чужого ребенка, у вас есть задача защитить своего!

10. Нежелательно разговаривать с законными представителями без свидетелей. Я еще раз в этом убедилась, поддержка социального педагога и директора в нашем случае была мощной. Социальный педагог начала с того, что раздала всем листочки с напечатанными выдержками из Семейного кодекса, Конституции, Закона об образовании и т.д. – все про ответственность родителей. Она задавала очень грамотные вопросы. Она популярно объясняла родителям и детям последствия всех таких действий и т.д.

Это только верхушка. Наша ситуация разрешилась быстро и без последствий для моего ребенка. Бывает хуже. Мудрости и терпения нам всем!

Марина Солотова(с)

Иллюстрация Jimmy Liao

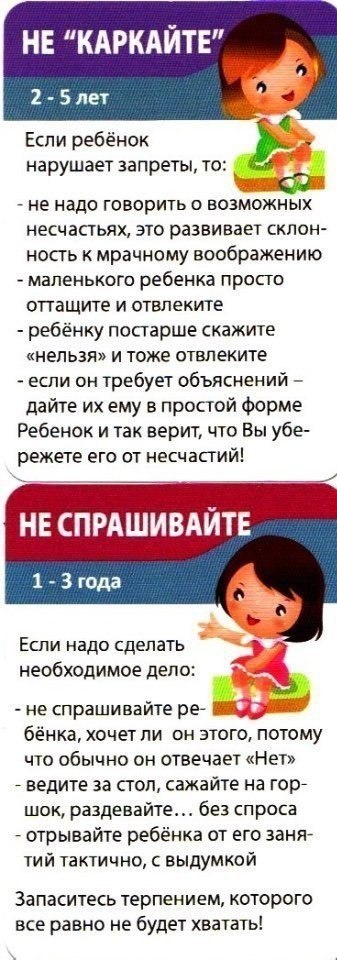

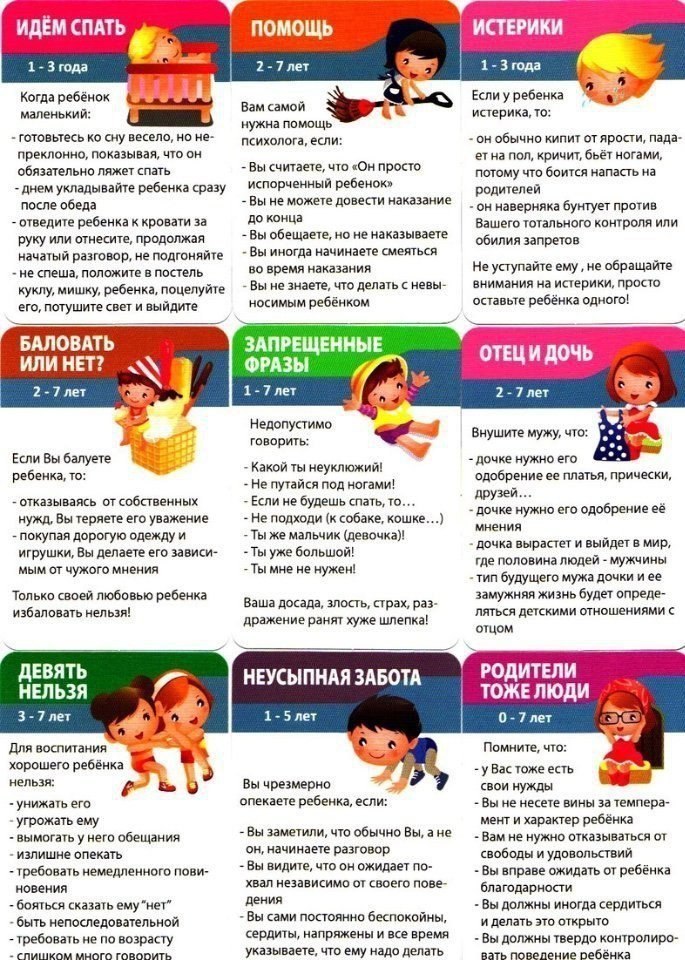

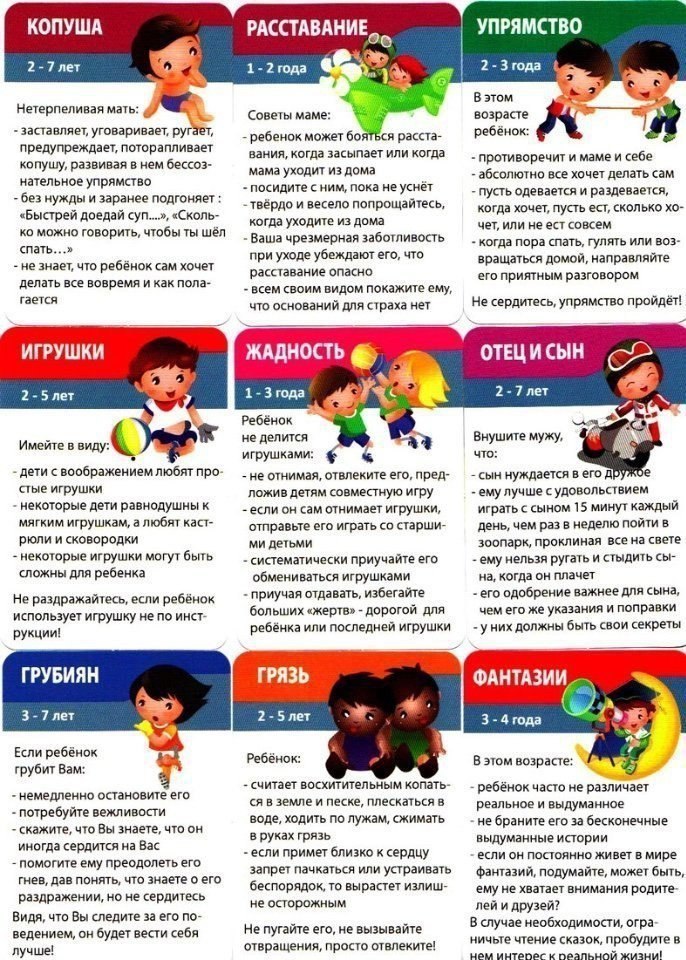

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПАМЯТКАХ.

17 вопросов, которые могут спасти жизнь вашему ребенку.

«МАМ, Я УСТАЛ...»: что делать, если ребёнок не хочет заниматься

Если во время учебного года ребёнка ещё можно было как-то стимулировать заняться учёбой, то в каникулы с этим могут возникнуть проблемы. После 10 минут уроков ребёнок начинает вертеться, скучать и говорить, что устал. Что с этим делать?

Ваш ребёнок бодро и весело играет, но приходит время читать, заниматься, и всё меняется? Накатывает усталость и от бодрости не остается и следа? А ведь прошло не так много времени. Может быть ребёнок притворяется, ленится или, того хуже, издевается над вами?

Мы всегда сравниваем себя со своими детьми. Но последнее время к таким сравнениям прибавляется родительская тревога: «Что не так с моим ребенком»? Беспокойство родителей небезосновательно. Дети стали другими. Особенности внимания, памяти, параметры умственной работоспособности изменились. Наряду с гиперактивностью, импульсивностью, отвлекаемостью исследователи определяют характерной чертой нынешних детей повышенную утомляемость.

Именно поэтому ребёнок, выполняя домашнее задание или читая, через непродолжительное время начинает ёрзать, крутиться, менять позу, жаловаться на головную боль или боль в животе, и, в конце концов, выключается из работы, отодвигая книгу, учебник или тетрадь со словами «больше не могу». Никакие воспитательные меры при этом не работают. Что с этим делать и что важно учитывать при организации занятий?

1. Используем правило плавного входа и ритм-график

Существует такое хитрое понятие, как период врабатываемости — время, за которое все системы организма настраиваются на ту или иную деятельность. У каждых возрастных групп есть свои временные периоды врабатываемости. Для детей 5-6 лет этот период составляет 5-6 минут, для детей 6-7 дет — 1,5-3 минуты. У медлительных или ослабленных после болезни детей это время может увеличиваться примерно в 1,5-2 раза.

Что это означает? Что ребёнку перед основным объёмом заданий обязательно нужна настройка, своеобразная подготовка. Ребёнку нужно дать время, чтобы он мог перестроиться на другой вид деятельности.

Облегчить этот процесс помогает организация занятий примерно в одно и то же время или последовательная, спланированная очередность событий, когда ребёнок понимает, что и когда он делает. Например, мы играем, идём в магазин, готовим обед, а потом будем читать.

Нарисуйте вместе с ребёнком на листе ватмана все ваши самые важные дела: игры, помощь маме, занятия

Последовательно идите по ритм-графику, вместе отмечайте выполненное цветными наклейками или значками. В таком случае процесс настройки будет проходить для ребенка в разы проще и легче, а уставать он будет меньше.

2. Учитываем временные сроки оптимальной работоспособности маленьких учеников

Сколько времени ребенок может заниматься продуктивно, зависит от его возраста. В 5-6 лет — это 10 минут, а в 6-7 — уже 15-17 минут. После этого наступает период неустойчивой работоспособности. То есть ребёнок еще выполняет задание, но уже снижается эффективность (этот период длится примерно 5-7 минут), после чего наступает утомление.

3. Учимся и двигаемся

А что же делать, если занятия по времени длятся явно дольше, чем 15-20 минут? Ответ прост: между упражнениями и заданиями должны быть динамические паузы. Это может быть зрительная гимнастика, физкульт-минутки, любая двигательная активность.

Кроме предотвращения усталости современные исследования говорят о положительном влиянии движения и физических упражнений на память и развитие нейронной сети. При движении увеличивается производство особого вида белка. Этот белок поддерживает развитие нейронов и стимулирует рост новых. Что, в свою очередь, является важным для нашей долговременной памяти. Кроме того, движение и физическая активность улучшают настроение и повышают когнитивную обработку информации. А это напрямую влияет на качество обучения.

4. Учитываем вид деятельности

Сколько времени без утомления может заниматься ребенок, зависит от того, чем он занимается. Например, продолжительность непрерывного чтения в 6 лет не должна превышать 8 минут, в 7–8 лет — 10 мин, в 9 лет — 15 минут. А вот продолжительность непрерывного письма для детей значительно меньше. И составляет для детей 7 лет не более 3 минут в начале занятия и не более 2 — в конце (учитываем среднее время стандартного урока в 45 минут).

5. Применяем специальные приёмы

Чтение — сложный процесс. Отрабатывайте каждый этап до тех пор, пока ребёнок его не освоит полностью. Не торопитесь. Исследования Института возрастной физиологии РАО показали, что несвоевременное форсирование темпа чтения и письма не только не способствует формированию этих навыков, но даже тормозит этот процесс и нарушает его психофизиологическую структуру.

Посмотрите как проходит процесс чтения у плохо читающего ребенка. Каждый цветной кружок — это время остановки. У ребёнка с несформированным навыком происходит задержка практически на каждой букве слова. Можно предположить, что удовольствия от такого чтения, как и пользы, ребёнок не получает, а степень нагрузки и напряжённости — колоссальная.

Используйте приём совместного чтения. Часть текста дайте прочитать ребенку, а часть — читайте сами. Разрешайте ребёнку читать не только вслух, но и про себя. В процессе обучения чтению есть своеобразный момент. Мы учим детей читать вслух. В реальной жизни, чаще всего, мы читаем про себя. И, кроме того, те, кто осваивает приёмы скорочтения, хочет читать максимально быстро, сталкиваются с проблемой проговаривания, являющейся одной из самых значимых причин снижения скорости чтения.

Используя эти нехитрые приемы можно помочь ребёнку учиться с удовольствием и при этом оставаться бодрым и здоровым.

Автор: психолог Наталья Вечерина

ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА

Примерные перечни домашних обязанности детей разного возраста, которые взяты с небольшими изменениями в книге Б. Б. Грюнвальд, Г.В.Макаби «Консультирование семьи».

Должны ли дети помогать родителям? Многие родители считают, что не стоит обременять детей домашними обязанностями. Они думают, что работа по дому будет отнимать у детей беззаботное детство, которое дается только раз. Часто родители, приходящие ко мне на консультацию считают, что с детей достаточно школьной учебы и кроме этого им от детей ничего не нужно.

Тем не менее, когда дети помогают родителям, выполняя домашние обязанности, они будут чувствовать себя необходимыми в семье, способными внести свой собственный вклад в семейное благополучие и поэтому быть ее полноправными членами.

Дети, которые помогают родителям и имеют круг своих домашних обязанностей обычно лучше учатся в школе, потому что они лучше взаимодействуют с учителями. Без такой подготовки дети становятся потребителями и в будущем хотят только получать что-то от других людей. Они просто сидят дома и ждут, когда кто-то придет и даст им то, что они хотят. Иногда у таких детей складывается ощущение, что они что-то из себя представляют только тогда, когда их кто-то обслуживает.

Основываясь на своем опыте и жизненных ситуациях, взрослые могут придумать массу самых разных дел, которые может с пользой для семьи выполнять ребенок. Но иногда родители пребывают в растерянности, не зная, что можно поручить детям. Итак, чем дети помогают по дому в разных возрастах:

✔Домашние обязанности трехлетнего ребенка

Собрать и положить игрушки в соответствующее место.

Положить книги и журналы на полку.

Отнести салфетки, тарелки и приборы на стол.

Убрать за собой оставшиеся после еды крошки.

Очистить свое место за столом.

Чистить зубы, мыть и вытирать руки и лицо, причесываться.

Самому раздеться, с небольшой помощью – одеться.

Вытереть за собой следы «детской неожиданности».

Донести небольшие продукты до нужной полки, убрать вещи на нижнюю полку.

✔Домашние обязанности четырехлетнего ребенка

Сервировать стол, в том числе хорошими тарелками.

Помочь убрать бакалейные товары.

Под наблюдением родителя помогать в покупке круп, макарон, сахара, печенья, конфет, хлеба.

По расписанию давать корм домашним животным.

Помогать прибирать в саду и во дворе на даче.

Помогать расстилать и убирать постель.

Помогать мыть посуду или с помощью загружать посудомоечную машину.

Протирать пыль.

Намазывать масло на хлеб. Готовить холодные завтраки (хлопья, молоко, сок, крекеры).

Помогать приготовить простой десерт (положить украшение на торт, добавить варенье в мороженое).

Делиться с друзьями игрушками.

Доставать из почтового ящика почту.

Играть дома без постоянного наблюдения и без постоянного внимания взрослых.

Развешивать носки и носовые платки на сушке.

Помогать складывать полотенца.

✔Домашние обязанности пятилетнего ребенка

Помогать планировать приготовление пищи и закупку бакалейных товаров.

Самому приготовить бутерброды или простой завтрак и убрать за собой.

Самостоятельно наливать себе питье.

Сервировать обеденный стол.

Сорвать с грядки салат и зелень.

Добавлять по рецепту некоторые ингредиенты.

Расстилать и убирать кровать, прибирать комнату.

Самостоятельно одеваться и убирать одежду.

Чистить раковину, туалет и ванну.

Протирать зеркала.

Сортировать белье для стирки. Складывать отдельно белое, отдельно цветное.

Складывать и убирать чистое белье.

Отвечать на телефонные звонки.

Помогать прибирать квартиру.

Оплачивать мелкие покупки.

Помогать мыть машину.

Помогать выносить мусор.

Самостоятельно решать как потратить свою часть семейных денег, предназначенных для развлечений.

Кормить своего питомца и убирать за ним.

Самостоятельно завязывать шнурки.

✔Домашние обязанности шестилетнего ребенка.

Самостоятельно подбирать себе одежду по погоде или для определенного случая.

Пылесосить ковер.

Поливать цветы и растения.

Чистить овощи.

Готовить простую пищу (горячие бутерброды, вареные яйца).

Собирать вещи в школу.

Помогать развешивать белье на бельевую веревку.

Вешать свою одежду в платяной шкаф.

Собирать дрова для костра.

Собирать граблями сухие листья, полоть сорняки.

Прогуливать домашних животных.

Нести ответственность за свое мелкие раны.

Выносить мусор.

Приводить в порядок ящик, где хранятся столовые приборы.

Накрывать на стол.

✔Домашние обязанности семилетнего ребенка.

Смазывать велосипед, ухаживать за ним. Запирать его в специальном месте, когда он не используется.

Принимать телефонные сообщения и записывать их.

Быть на посылках у родителей.

Мыть собаку или кошку.

Тренировать домашних животных.

Нести пакеты с продуктами.

Самостоятельно без напоминаний вставать по утрам и ложиться спать вечером.

Быть вежливым и учтивым с другими людьми.

Оставлять после себя в порядке ванну и туалет.

Гладить простые вещи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 5 ЛЕТ

1-2 ГОДА

Развитие речи

Ой, кто это? Ой, что это?

Игра очень простая, ее цель — называть предметы, изображения, картинки, все то, что видит ребенок вокруг себя. То есть расширять словарный запас. Очень важно играть в нее эмоционально. То есть явно удивляться, когда вы показываете на предмет или игрушку. Можно закрывать предмет ладошкой или платочком, прятать в коробку или мешочек, доставать из кармана или ящика. Главное — всегда показывать свою заинтересованность: а что это у нас в кармашке спряталось? А, так это ключик!

Все вокруг звучит

Оказывается, многие предметы и действия могут «зазвучать», если проявить чуть-чуть фантазии и юмора. Вода из крана, конечно, капает кап-кап, а идем мы по дорожке топ-топ. Но можно озвучивать и холодильник, и штанишки, и куклу, и тарелку. Если ребенок только начинает говорить, пусть это будут только звукоподражания дзинь-дзинь, ля-ля, жу-жу и т. п. Если уже есть настоящие слова, то давайте их вместе: ежик фыр-фыр, холодильник дыр-дыр и т. п.

Кривлялки

Просто кривляться, высовывать язык, издавать разные гортанные и губные звуки, подражая индюку, лошади и т. п. Это смешно, и достаточно трудно для малыша. Но это очень важно для развития возможности произносить новые звуки и слова.

Физическое развитие

Догонялки

Большинство малышей радостно засмеются и начнут удирать, если вы весело закричите «Догоню, догоню, догоню». Но можно догонять не только ребенка! Можно и нужно догонять мячик или машинку. И лучше всего с ними играть не по ровной дорожке, а в парке или лесу, на газоне или земляной площадке, когда придется идти или бежать по неровной поверхности, переступая через палки, обходя ямки и т. п.

С горки и на горку

Ребенок совершенствует свою ходьбу. И очень важно ходить не только горизонтально, но и подниматься в гору, спускаться вниз. Даже если вы живете на равнине, вы можете легко найти горки: пандусы в магазинах и подъездах. Но и дома легко сделать горку: гладильная доска, если ее положить на небольшую опору. Предлагайте ребенку ходить сначала с опорой, потом самостоятельно, меняйте скорость и наклон.

Через горочку пройду, и игрушку я найду

Перешагивать через небольшие препятствия — очень важная и нужная активность для малышей. Небольшие мягкие игрушки, валики из одеял и т. п. — все это становится прекрасными спортивными снарядами на пути ребенка. За такой «горочкой» кладите игрушки и просите их принести: «Принеси мне мишку», «Ой, кукла Таня плачет, ну-ка, найди ее. Вот она, принеси ее мне, мы ее пожалеем».

2-3 ГОДА

Развитие речи

Читать и играть по книжкам

Простые тексты, хорошие стихи, короткие сюжеты и истории, сказки — все это и расширяет словарный запас, и дает образцы речи. А чтобы чтение привлекало — обязательно обыгрываем все, что читаем, видим, говорим.

Дуть мыльные пузыри

Выдувание мыльных пузырей формирует воздушную струю, так необходимую для нормальной речи

Рассказывать стихи и петь песенки с движениями

«Мишка косолапый по лесу идет», «Автобус едет-едет» и т. п. Подборки стихов и песенок для детей есть в свободном доступе. Выбирайте то, что вам нравится. И рассказывайте и пойте вместе с ребенком.

Физическое развитие

Покатился колобок

Перекатывания со спины на живот и наоборот. Кувырки вперед с вашей помощью. Это — замечательные упражнения, развивающие координацию и вестибулярный аппарат. А как они нравятся детям!

Прыгай зайка

В норме ребенок к 2 годам научился прыгать на 2 ногах. Но это умение еще нуждается в тренировке. Прыгайте вместе с ребенком на месте и продвигаясь вперед. Пробуйте осваивать поворот вокруг себя на месте.

Со ступеньки на ступеньку

Лестница для маленьких детей — очень эффективный и замечательный спортивный снаряд. Просто спускаться и подниматься по ступенькам — очень непростое упражнение. А если еще и прыгать научиться вверх — вообще здорово. Обязательно страхуйте ребенка в играх на лестницах. При прыжках вверх никогда не тяните за одну руку. Все поддержки только симметричные (за обе руки).

3-4 ГОДА

Развитие речи

Частым затруднением у детей в этом возрасте является недостаточный активный словарный запас. Поэтому игры мы посвятим его расширению.

Кто что делает

Эта игра не требует каких-то приготовлений или материалов. В нее можно и нужно играть на ходу, между делом. Сели ужинать: а что можно делать ложкой? Зашли в магазин: а что делает продавец? И старайтесь назвать как можно больше разных вариантов. Подсказывайте ребенку, описывая ситуацию: когда варим суп, то ложкой мы что делаем? Перемешиваем. А когда надо суп посолить, то ложкой мы что делаем? Насыпаем. Сами называйте слова, если ребенок не может придумать: зачерпываем, переносим, достаем, стучим и т. п.

Что у нас горячее?

Что бывает горячим? Солнце, чайник, плита, лоб, вода, огонь... А что бывает мокрым? А что бывает скользким? А что или кто бывает смелым? А пасмурным? Старайтесь выбирать самые разные свойства, не ограничиваясь самыми простыми.

Загадалки

Загадалки — это загадки-описания. Круглый, румяный, из муки. Он убежал от бабушки и дедушки, от зайца, волка, медведя. А лиса его съела. Кто это? Такие загадки можно придумать про любой предмет, про любого человека, сказку, событие, явление. Детям очень нравится отгадывать их. Но наша задача подвести ребенка к тому, чтобы он сам начал загадывать их вам. Со временем они станут сложными, а по началу будут очень простыми и очевидными. Но главное — это мощнейший инструмент развития речи.

Физическое развитие

Побежали — стоп

Казалось бы, как просто — бежать, и остановиться по вашему сигналу (хлопку, звонку, поднятой руке и т. п. ) Но, как же тяжело и важно этому научиться малышам.

Спиной вперед

Ребенок уже прекрасно ходит по разным поверхностям, когда видит, куда идет. Пришла пора развернуться спиной вперед. О, так идти совсем непросто и очень интересно! Ребенок устал, не хочет куда-то идти? Предложите идти спиной вперед, и увидите, как появятся новые силы.

На одной ножке

Просто стоять на одной ножке на одном месте — это почти невозможно для детей в этом возрасте, если не начать тренироваться. Стойте вместе, стойте по очереди. Так можно скрасить ожидание в магазине или поликлинике. Только старайтесь чередовать это упражнение с подвижными играми.

4-5 ЛЕТ

Развитие речи

Рифмы

Подбираем рифмы по очереди. Сначала вы говорите слово — ребенок подбирает рифму, потом наоборот.

Театр

Спектакли могут быть любыми. И перчаточные куклы, и пальчиковые, и перевоплощение ребенка, и теневой театр. Главное, чтобы это было в удовольствие ребенку.

Предлоги

Часто в этом возрасте дети путают или неверно употребляют предлоги. Отточить умение можно в простой игре. Вы начинаете предложение, например:

За скамейкой...

Около дерева...

Под окошком...

Во время обеда...

А ребенок продолжает. Потом меняетесь. Когда будет ваша очередь придумывать предложение, старайтесь делать это с юмором. Если ребенку будет весело, он с удовольствием продолжит играть, да и запомнит намного лучше.

Физическое развитие

Бросать-ловить

Координация движений ребенка развивается, и игра с мячом очень этому способствует. Ребенок уже умеет ловить большой мяч двумя руками и бросать его. Самое время учиться взаимодействовать с маленьким мячиком. Возьмите мячик диаметром 6-8-10 см.

Бросайте ребенку и просите ловить его. И наоборот, бросать вам

Отличное упражнение, когда ребенок сам перебрасывает мячик из руки в руку или подбрасывает и ловит его одной рукой. Можно использовать не резиновый мячик, а небольшой мешочек с наполнителем, для начала это удобнее, легче и проще.

Резиночки

Вспоминайте мамы, как вы прыгали в «резиночки». Натягивайте неширокую резинку, завязанную в кольцо, на два стула, и прыгайте вместе. Обычные впрыгивания, перепрыгивания, вперед, боком, прыжки в ритме — все это очень интересно, привлекательно и непросто для детей в этом возрасте, но главное — очень здорово продвигает в физическом развитии.

Черепашьи игры

Как ни удивительно это может показаться многим, но с такими большими детьми мы снова возвращаемся к ползанью. И сейчас уже задача не как у малыша: просто ползти, а ползать будем с предметами. Итак, ребенок превращается в черепашку. Для этого надо всего лишь стать на «шестереньки": упор на руки, колени, носки. Теперь мы будем учиться носить свой панцирь: на спину кладем небольшую подушку или мягкую игрушку. Задача — ползать по дому и не ронять «панцирь». Черепахе можно устраивать сложности: препятствия, натягивать преграды сверху, ставить предметы, которые надо обходить и т. п. Можно соревноваться на скорость, тогда маме или папе придется тоже стать черепахой. Когда игра освоена, можно усложнить, и попросить черепаху доставить «посылку» — катить перед собой мячик, толкая его только головой, не руками. Речевым дополнением к игре может стать «почта». Черепаха будет почтальоном — будем ползать от одного взрослого к другому и передавать послания. Послания должны быть не очень длинными, желательно смешными. Говорите их на ухо шепотом ребенку. Его задача приползти к тому, кому оно адресовано, и громко и четко произнести вслух.

Автор: Анна Андреева